『与湖大共成长』系列聚焦近年来加入湖大的学者,他们跨越山海,相聚麓山。在这里,他们教书育人、探索真理、传承文化......与湖大共成长。

今天,融媒体中心邀请生物学院教授吴太红,讲述他来到湖大的故事,以及在麓山下的精彩生活和成长经历。

从18岁离开湖南求学到再次踏上故土,转眼又过了18年。2023年的冬天,我结束了在哈佛大学脑科学中心七年多的研究工作,来到了湖南大学生物学院。

在哈佛大学脑科学中心的博士后经历,给我带来了实验技术层面的提升和思维方式的革新,其中感受最深刻的则是学科交叉的整合应用。而这,也是我选择湖南大学的重要原因。

目前,湖南大学在神经科学领域也在加强学科交叉和平台建设,致力于打造一个分布式的多院系的研究生态。这种研究生态强调学科之间的交叉整合,打破传统单一学科的界限,促进不同学科之间的资源共享、优势互补和协同发展,进而推动创新性研究与应用的开展。

吴太红在哈佛大学。

我的实验室在湖南大学创新楼,这里有着一流的公共实验平台和生命医学实验动物中心。实验室的原始空间是一片毛坯房,但在我眼中,它是一块等待雕琢的璞玉。通过自主设计以及团队合作,我们实现了实验室从零到一的跨越。

从实验操作核心区到样本处理与储存区,每一处布局都离不开湖大对青年教师的大力支持。实验室建设初期,我向学校提交了仪器采购清单,从高价的倒置荧光显微镜到精密的显微注射仪,再到基础的-80℃超低温冰箱,清单的每一项都与未来研究息息相关。学校提供了充足的科研启动费用,对我的实验室建设提供了大力帮助。这些都为后续实验室科学研究的顺利开展奠定了基础。

从哈佛的学科交叉思维到湖大“分布式科研生态”的实践,我始终相信:真正的科学突破往往诞生于学科之间的交界处。从毛坯房到实验室的蜕变,不仅是空间的重塑,更是湖大对青年学者“从0到1”梦想的托举。当线虫在仪器下跃动,日夜的研究探索也在孕育着属于湖大的神经科学星群。

我对生物科学的热爱始于一次偶然的观察。初中时,我在家乡的山林里发现了一群蚂蚁正在协作搬运食物,那种精密的群体行为让我着迷——它们没有中央指挥,却能做到高度协调。这引发了我对生命本质的好奇:究竟是什么样的机制在支配这些现象?

本科时我主修化工机械专业,但我对生物科学的热爱如同一颗埋藏在心底的种子,不断生根发芽。那时的我,将《细胞生物学》《生物化学》《分子生物学》等核心教材反复研读,直至滚瓜烂熟,甚至只需看到目录,就能清晰勾勒出每一章的知识框架。本科期间,我自学了大量生物学知识,最终考入华中科技大学生命科学与技术学院,开始接受正规的生物实验培训与科学思维训练,并于2016年获得生物物理学博士学位。

科研始于兴趣,实验的过程于我而言才是更重要的,而不断深入的探索也给予了我客观意义上的正反馈。我的研究方向聚焦于学习记忆与遗忘的机制解析、病原微生物重塑宿主动物行为的机制研究。近年来,我以第一作者(含共同)身份在Nature、Neuron等国际期刊上发表了多篇论文。

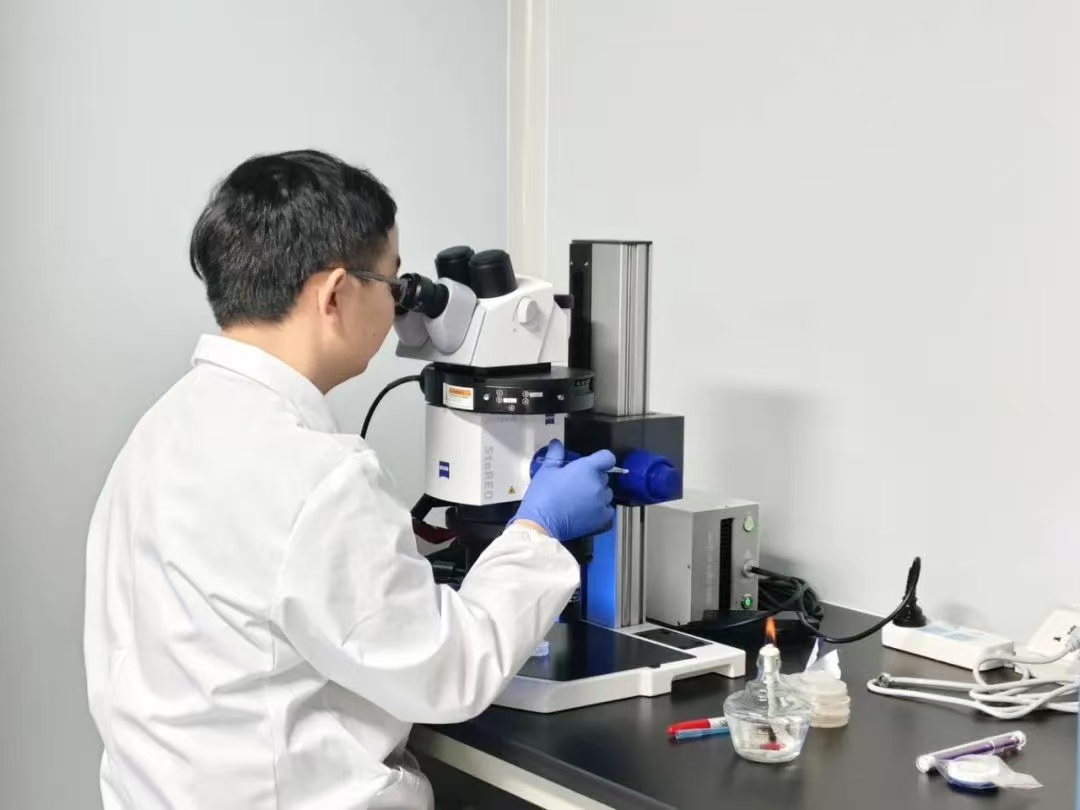

工作时的吴太红。

通俗一点来说,学习、记忆与遗忘分别可以代表大脑的“写、存、删”系统。比如背单词时,作为大脑记忆暂存区的海马体会形成新的神经突触连接,就像在纸上“写”字。睡眠时,大脑则会把短期记忆“转存”到皮层。遗忘不是故障,而是大脑主动清理“无用信息”,腾出空间接受新的信息存储。这些都是动物大脑的正常运转状态,而病原微生物感染会直接或间接影响动物大脑功能,进而改变其行为。

具体而言,胰岛素和胰岛素样肽(Insulin-like peptide, ILP)广泛表达于神经系统,参与调节动物的嗅觉学习等行为。信息素(Pheromone)是生物体分泌到体外的一种化学物质,它是介导社会行为的重要因子之一,用于同物种个体之间的信息交流,影响其他个体的行为、生理或发育等,如蚂蚁通过信息素传递信息来协作搬运食物。

秀丽隐杆线虫(C. elegans)是神经生物学研究中的经典模式生物之一。在探究学习行为分子与神经机制的过程中,我们偶然发现信息素可调控学习,而且该过程是通过调节两种胰岛素样肽分子INS-4与INS-16的动态表达平衡,来抑制线虫对病原菌PA14的学习,此外,信息素还能够调控线虫进食并增强其免疫功能。

在开展学习记忆课题研究时,我观察到一个非常有趣的现象,于是根据该现象提出问题:既然信息素可调控线虫对病原细菌的学习,那病原菌感染是否会改变线虫对信息素的感受,进而重塑其社会行为?通过运用行为学、在体钙成像、单细胞转录组高通量测序等研究手段和技术,我和团队揭示了病原微生物改变宿主线虫社会行为的神经机制。相关研究成果以“Pathogenic bacteria modulate pheromone response to promote mating”为题发表在Nature上。

实验室中的吴太红。

对神经生物学机制的研究,让我体会到了探索科学奥秘的快乐。现在回想,支撑我完成跨专业转变的,是内心的热爱与执着。最开心的时刻,是在显微镜下第一次观察到实验现象并反复验证成功的时刻。一直以来,我都保持着了解生命运作规律的好奇心。在湖大这片沃土上,我也将继续书写属于自己的人生篇章。

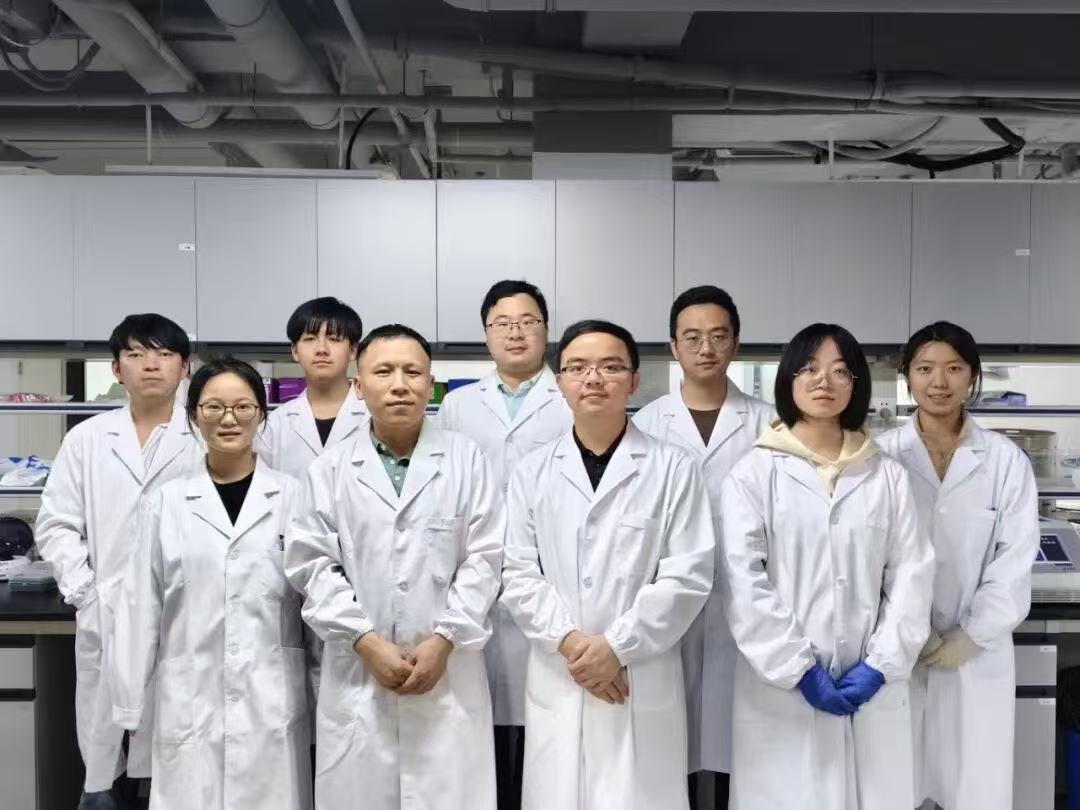

目前,我们已经打造了一支由教授、副教授、博士后、研究生、本科生和科研助理组成的科研团队。团队以模式动物小鼠和秀丽隐杆线虫为研究对象,结合临床遗传疾病家系资源,重点关注大脑认知与神经系统罕见病的机制解析、遗传因素在生殖上的作用机理研究等研究领域。

吴太红与研究团队。

教学方面,我承担了本科生《神经生物学》与《遗传学》教学任务。在传授课本知识的同时,我常常结合课题组的研究进展以及最前沿的学术新发现,激发学生的兴趣爱好,挖掘学生的潜力。在我们实验室内,本科生可接受全方位的指导,如学习实验方法与原理,参与实验方案制定与执行,参加课题组组会交流学习。

理论知识是基础,实验才是取得创新突破的关键。我更倾向于让学生亲身体验生物研究的过程。如利用秀丽隐杆线虫模型,学生可以观察病原微生物如何影响线虫的行为,并通过在体钙成像技术实时监测神经元活动。这种实践课程不仅增强了学生的动手能力,还让他们感受到科学研究的乐趣,从而萌生深入探索的信心。

通过实践培养,学生们不仅掌握了扎实的实验技能,还拓宽了科研视野。这种能力的积累为他们未来的科研道路奠定了坚实的基础。例如,我们团队中有一位生物技术专业大三学生,今年暑假将赴美国哈佛医学院进行为期一年的学习交流。这种跨学科、跨领域的合作与交流,也为我们团队在科研与应用转化方面提供了更多的思路和可能性。

基础科学与临床医学之间的桥梁,是需要不断尝试、探索和建构的。化疗药物在杀死癌细胞的同时,常引发严重的副作用,严重影响患者的生活质量和治疗依从性。我们团队与湘雅医学院联合培养的博士生,正通过秀丽隐杆线虫模型探索着化疗药物副作用的分子机制。得益于湖南大学生物学院提供的学科交叉平台与科研应用资源,这些科研与应用的转化才成为可能。

吴太红指导学生做实验。

以好奇心为舟,以学科交叉为帆,我于显微镜下探索生命奥秘的星辰大海。从毛坯实验室的蜕变到学生眼中的科研火种,湖大以包容的学术生态滋养着每一份创新的可能。未来,我愿以湖大为壤,在神经科学领域继续成长。

吴太红,教授、博士生导师、湖南大学“岳麓学者”。2016年毕业于华中科技大学生物物理学专业,获理学博士学位。2016年6月至2023年10月在美国哈佛大学脑科学中心从事博士后研究。长期从事学习记忆与遗忘的机制解析,病原微生物重塑宿主行为的机制研究。

学生记者&排版丨黄琪

图片丨黄琪 受访者供图