编者按:

高考1977亲历记系列之二:

赶考记

作者:王践

王践,1957年出生。1975年高中毕业后去长沙县农村插队,1977年12月参加高考,被湖南大学录取,就读于政治专业。1982年毕业留校,在人文社会科学系担任公共政治课教师。此后,先后供职于广东商学院、湖南省委讲师团、湖南省外事办公室、湖南省质量技术监督局。2017年8月退休。湖南省作家协会会员。

1977年年中,邓小平重新走上政治舞台。不久以后,一个消息便广泛流传开来,并很快得到了报纸电台等媒体的证实,这就是国家决定从当年起恢复中止了10年的高考制度。这个消息给许许多多的人带来了巨大的希望。走过十年“文革”泥沼,经历了那种知识和文化形同罪恶,愚昧和野蛮成为光荣的时代,大部分人尤其是青年人,对知识的渴求是如此强烈,他们听到这一消患后所表现出来的激动和狂喜是现在很多人都难以想象的。现在这种一年一度的高考,已经没有了激情,没有了色彩,没有了烂漫,而只有重若千钧的压力和日复一日的恐惧。

我当时还在农村,已是下乡两年半的“老知青”了,按政策已具备回城参加工作的条件,所以考不考大学于我并不十分重要。可是,我父母却很看重这件事,他们其实是很想让我读一些书的。我自小便表现出某种“神童”的特质。三岁时,母亲便教我学识字,那时,家中经济条件有限,买不起看图识字之类,母亲用硬纸版剪了许多四四方方的纸片,工工整整地写上一个一个的方块字,这就是我的启蒙。我所居住的大院里,有一个学生课外小组,我跟着那些哥哥姐姐们也认识了不少字,还学到了一些算术知识。四岁时,已经能阅读报纸,看一些简单的文章了。五岁生日时,父母送给我的礼物是一本厚厚的书——长篇小说《林海雪原》。1964年9月,我进了小学。1966年二年级时,遇上了“史无前例”的“大革文化命”,我的“神童”生涯由此划上句号。小学阶段,我的各科成绩从未下过100分,初中毕业考试,平均成绩为97.3分。这在整个社会整个民族已经不注重读书的时代里,算是很不错的了。70年代初期,开始实行推荐工农兵上大学的制度,父亲为我作过努力,曾委托他的一位老熟人、时任我所在的榔梨区的区委书记在方便的时候推荐我去读大学。大概那位书记一直没有找到方便的时候,此事竟不了了之。但父母之良苦用心可见一斑。若干年以后,当我拥有一份相对稳定的工作时而无下岗失业之虞时,不能不对父母的远见表示钦佩。

现在好了,国家号召广大青年进入大学的殿堂,学习文化知识以献身四化,报效祖国。至少在报考方面,大家一律平等,用不着托熟人,找关系,走后门。于是,父母接二连三地来信,鼓励我报考,并尽其所能,到处帮我找复习资料。一时间,北京的,上海的,南京的,广州的,各种资料云集我处,让我目不暇接。

因为没有高考的经历,也没有过来人提供经验,所以我心中十分的没有底,相信这也是大多数人当时的状态。但我自己尚有几分把握,一是过去的底子打得比较牢固,二是下乡几年基本上没有丢过书,不说是手不释卷,却也是每日“念经”。在科目的选择上,我几乎是不假思索地决定报考文科,具体说是中国文学。这是因为下乡两年,我业余学习的主要精力一直放在文学上,读书之余,我作诗歌,撰小说,写散文,编剧本,不一而足,花费了不少时间,也积累了一些知识。更重要的是,日复一口的浸润熏陶,使我对文学产生了深厚的感情,有了精神上的需要。父母对我的选择没有提出什么异议,倒是有的朋友表示了不理解,认为我不报考理工科是“犯傻”。的确,当时考理工科是一种时尚,这完全是由于“四人帮”及其御用文人太搞“帮派政治”、“帮派文学”,把文科搞得太臭的缘故。尽管如此,我还是不想随波逐流。

于是捡起久违了的书本,开始复习。

实际上,复习也是蛮“逗霸”的,主要是时间得不到保证。在知青点,天天要出工,你总不好把自己关在寝室里不管不顾地看你的书,这样的事搞多了,林场领导和社员们还会说闲话,那时的观念非常保守,在他们的心目中,参加高考似乎是一件不务正业的事。于是便请假回城里去复习,孰料城里也不是一处“安定的绿洲”,各种诱惑纷至沓来,其中最主要的诱惑便是“文革”前的老电影的恢复上演。一回到家中,便有同学来相邀,一起去看电影。奇怪的是,往往刚到家不久,便有人杀上门来,仿佛都长了“平里眼”和“顺风耳”,一逮一个准(要知道,那时别说手机,连打电话都没有)。搞了几天,觉得还是乡下好,于是又回去。这样循环往复几次,自己也觉得不是个事,干脆听天由命,复习多少算多少。几年之后,我大致估算了一下,发现自己复习的时间,零零散散地加起来,也就是个把月的样子。幸好我语文、历史、地理均没有专门花时间搞(这都是我的强项),否则情形会更糟。

时间如梭子如流水一般地过去。有一天,我们接到通知,全公社报考的青年于次日到公社“五七中学”开会,宣布考试有关规定,并领取准考证。在进入会场之前,我与两个朋友张驰(张驰还是我的高中同学)和吴迈在学校操场上掷硬币,约定硬币落地时,如果是国徽那一面朝天便可以考取大学,如果是粮食那一面朝天则没戏,结果我与张弛均得到了国徽(后来果然有了应验,我们俩双双进入湖南大学)。但是这种运气至少在最初并未显示出来,相反还很倒霉。在发准考证时,先是迟迟没有听到叫我的名字,及至叫到我的名字,我上去接过准考证一看,当场傻眼。原来那竟是一张理工科准考证。典型的张冠李戴!

我垂头丧气地走出会场,吴迈回大队,我跟着张弛回他所在的知青点。胡乱吃了晚餐,张弛安慰我说:“算了,你的理科成绩也不差,干脆就考理科。”他的话倒没什么错,可问题是我几个月来除了数学以外,物理、化学方面的书根本就没有摸过,现在离考试只有几天了,还来得及吗?想了想,横下一条心,我对张弛说:“这样吧,你把这两科拣重点给我补习一下。”张弛依言而行,无奈我没情少绪,始终进入不了角色。烦躁之下,便说:“算了算了,不搞了,要怎么样就怎么样吧。”遂与张弛等人一起玩起扑克牌。

第二天,辞别张弛回到知青点。下午,听到一个不好的消息,我这张准考证是一张无效的准考证,换句话说,我即便参加理科考试,其成绩将是无效的;同样,那位手持原本应属于我的那张文科准考证的考生,其成绩也是无效的。因为多年没进行过这样大规模的全国性考试,类似的差错还相当多。补救的办法是换准考证,必须在(我听到这个消息的)当天赶到区里进行更换。也是屋漏偏逢连夜雨,我所在的大队离区里约三十华里,走路去时间来不及。我连忙去找大队的拖拉机司机,想请他们帮帮忙。谁知正值冬修水利时间,队上仅有的两台拖拉机都上了工地,从大队到工地亦有二十余华里,那时通讯远不如现在发达,大队一台摇把子电话经常摇不通。这真是急死人了,难怪当年伍子胥过昭关,一夜之间须发皆白。事已至此,听天由命去吧。我想。

翌日,我起了个大早,到邻近的斗塘汽车站(离我所在的知青点约五华里)去赶头班车。说来也是凑巧,在车站候车时,正好遇上下乡检查工作的父亲。他听我说明了情况后,亦很焦急,赶紧与同行的几位同事交待了几句,便跟我一起上了去区里的班车。到了当时的榔梨区革委会,父亲轻车熟路地找到了该找的人,答曰昨晚十二时是区里截止的时间,区里所有材料已于今天早上八点送往县里。父亲问还有什么办法没有,那位同志告诉我们,须在今天中午十二点以前到县里更换,否则就没有资格参加今年的高考了。我们一看表,已经快十点钟了,说声谢谢便急急忙忙地往榔梨汽车站跑。那时交通也不发达,班车很少。尽管朗梨是个中转站,也是很长时间才来一趟车。车站有一位余伯伯,是我们过去的邻居,父亲请他关照,只要一来车,要确保我上。就这样等了约二十分钟,终于来了一辆车,是邻近的公社开往长沙去的。佘伯伯跟司机交待了一下,安排我坐在了司机旁边的发动机箱盖上。车开了,父亲目送我离开。这时,已是十点三十分。我稍稍舒了一口气。

谁知急惊风却遇上慢郎中。车开出约五里地后,发动机像一个患有支气管炎的病人一般,“呼哧呼哧”地喘起了粗气,我的心一下子悬了起来。怕鬼偏遇鬼,这破车终于瘫了下来。司机骂骂咧咧地下车鼓捣起来,眼见得时间一分一秒地过去,我的心跳几乎要停止了。约莫修了十分钟,司机进了驾驶室,一发动,成了!车行十里,司机又将车拐进一个加油站加了几分钟的油,使我的神经再度紧张。

好容易进了长沙汽车东站。一看表已经是十一点三十分了。这里到长沙县革委会还得转一趟车,我搭乘了一辆公共汽车走了两站地。下车后便以百米冲刺的速度玩命地跑起来,街上的行人不知出了什么事,纷纷朝我这边看。我什么也顾不上了,心里不停地祈求上帝保佑。谢天谢地,快跑到要转车的车站时,一辆汽车正徐徐启动。我一边跑,一边挥手,嘴里还在喊:“等一下!等一下!”司机大概见我来势汹汹,连忙将车停住,车门敞开,我一下子窜了上去。车上的乘客惊问出了什么事,我简略地说了一下经过,他们都很同情,对司机说这伢子不容易,路上不要停了,一直开到县革委附近的车站去吧。司机亦很通情达理,果然一直开去。我谢谢连声,并在众乘客的声声关照中下了车。

跑进县革委,听到清脆的下班铃声。待我找到了招生办所在的那栋楼,只见一个小伙子敲着饭盆迎面走来。我问他是不是招生办的,他说是,请问你有什么事。我说换准考证。他说你怎么才来。我说一言难尽,请你先给我换,我呆会儿再跟你讲。于是他掉头开门,用了约五分钟的时间,就给我更换了有效的准考证。五分钟,为了这五分钟,我死了多少脑细胞!我把这几天的经历跟那位小伙子说了一遍,并向他表示深切的谢意。临别时,他说了一句让我很长时间都为之感到荣幸和幸运的话:“祝贺你,你是我们长沙县最后一个换准考证的考生。”

当晚我留宿家中,因为第二天就得考试了,我没有时间也没有必要返回大队。

次日清晨六点我就起床了,随便吃了点东西,便蹬着父亲的自行车前往榔梨区梨江中学考场,约七点三十分抵达。开考后,我做得非常顺利,很快我就做完了全部题目,仔细检查两遍后,我交了卷,一看表,比规定的时间还早了一个小时。下午考语文,我又是提前半个小时交的卷。第二天考数学和史地(历史和地理合在一起)时,我感觉到周围有点异样,监考老师不监考了,都围在我身后看我做题。开始我还不知道出了什么事,后来一想才算明白过来,大概前一天我的表现给他们的印象太深了。

我的高考就这样过去了。回到大队后不久,我听说,在榔梨镇,有一种说法流传甚广,说是干杉公社有一位文科考生绝对有希望,答题既准又快。我知道这是在说我,这让我在经历了一番挫折之后,终于找回了一些自信。

1978年2月24日,我收到了来自湖南大学的录取通知书。

图一:1977年春,和知青朋友一起游公园,那时,还不知道改变个人命运的大事件—高考即将来临。

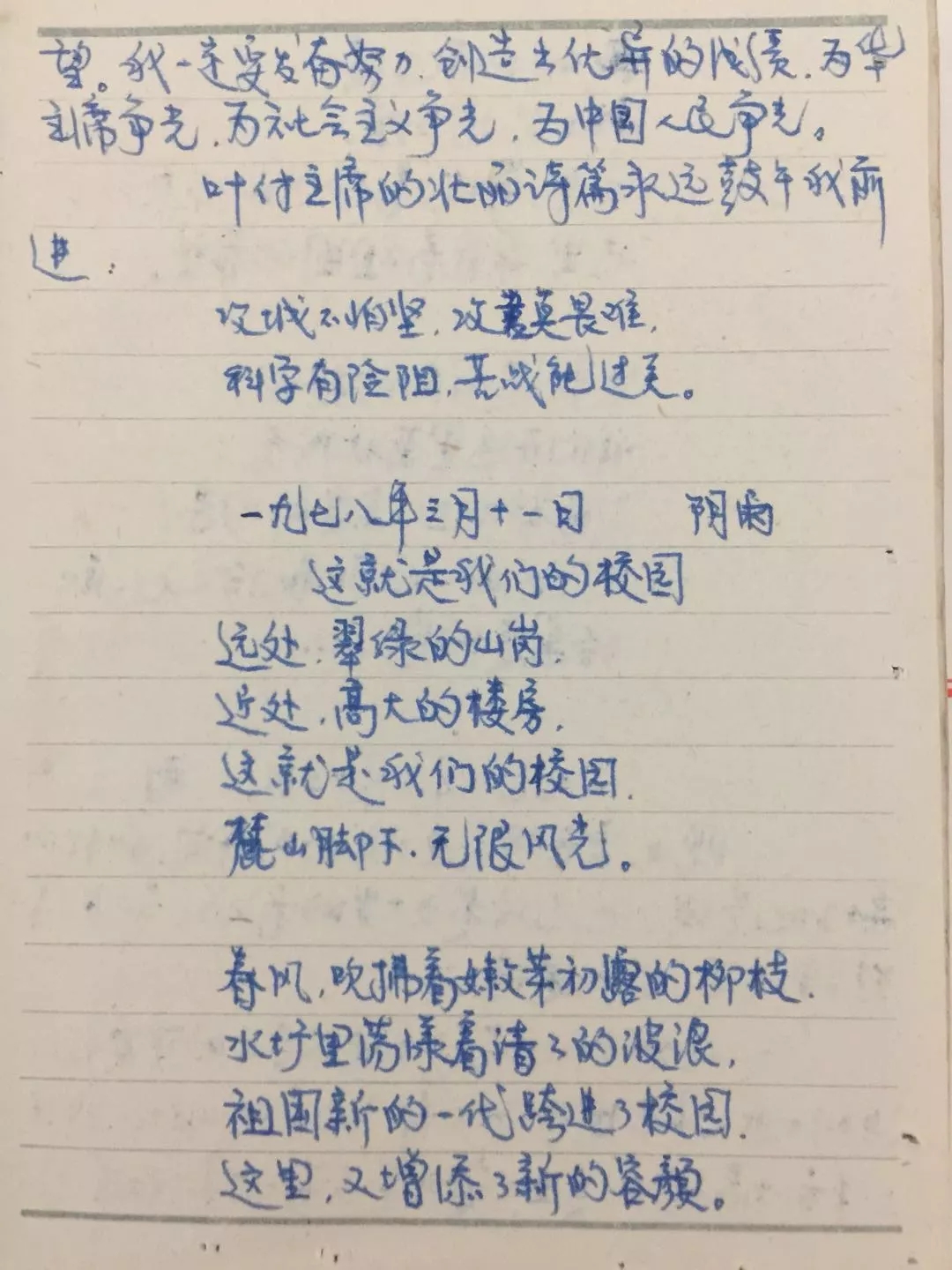

图二:入校后,心情畅快,写下了大学时代的第一篇诗

图三:大二时,去革命老区参观学习

1977年,国家决定恢复高考制度。当年12月,570万考生进入考场参加中断十年的高考,迄今已整整40年矣!思之念之,感慨不已,然拙笔一支,难表万一也。

秋冬时节走春雷,清风尽扫积垢霾。

十年冰封寒彻骨,一朝雪化暖入怀。

重拾书本迎科举,再运笔墨思讲台。

万千学子齐额庆,九州从此重人才。

2017. 12. 1

作者:王践( 湖大77级政治班)

汇编: 湖大上海校友会读书会

本期编辑: 李雷、田大勇

统筹核稿: 周昭喜、胡忠华